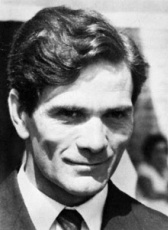

皮埃爾·保羅·帕索里尼1975年11月1日���,萬圣節(jié)和萬靈節(jié)之間的那個(gè)夜晚���,意大利作家�����、“后新現(xiàn)實(shí)主義時(shí)代”的電影導(dǎo)演帕索里尼在羅馬郊區(qū)被一個(gè)17歲的男妓用棍棒擊殺,時(shí)年53歲�。這位毀譽(yù)參半的大師的猝然暴斃震動(dòng)了歐洲文藝界:教士們在他尸骨末寒時(shí)便開始驅(qū)除他的“邪惡魂靈”,而他的朋友��、學(xué)生和崇拜者們(其中包括薩特�����、貝爾托魯奇和羅蘭·巴特)則為他舉行隆重的葬禮��,尊奉他為“圣—皮埃爾·保羅”���。

皮埃爾·保羅·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini,1922-1975)的作品...(展開全部) 皮埃爾·保羅·帕索里尼1975年11月1日�����,萬圣節(jié)和萬靈節(jié)之間的那個(gè)夜晚��,意大利作家�、“后新現(xiàn)實(shí)主義時(shí)代”的電影導(dǎo)演帕索里尼在羅馬郊區(qū)被一個(gè)17歲的男妓用棍棒擊殺,時(shí)年53歲�。這位毀譽(yù)參半的大師的猝然暴斃震動(dòng)了歐洲文藝界:教士們在他尸骨末寒時(shí)便開始驅(qū)除他的“邪惡魂靈”����,而他的朋友���、學(xué)生和崇拜者們(其中包括薩特���、貝爾托魯奇和羅蘭·巴特)則為他舉行隆重的葬禮,尊奉他為“圣—皮埃爾·保羅”�����。

皮埃爾·保羅·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini����,1922-1975)的作品充滿影像活力,寓意深刻���。導(dǎo)演本人是同志�,在自己的電影里卻很少涉及這個(gè)題材��。

1961年����,他導(dǎo)演了第一部片子《寄生蟲》(Accattone)�,繼承意大利新寫實(shí)主義

電影的風(fēng)格����,真實(shí)地呈現(xiàn)了羅馬的邊緣陰暗面。1964年的《馬太福音》(The Gospel According to St. Matthew����,1964)以現(xiàn)實(shí)主義風(fēng)格講述了耶穌的一生,被認(rèn)為是最忠于基督精神的宗教影片���,在美國獲得宗教團(tuán)體的廣泛認(rèn)可��。假如這些教會(huì)得知帕索里尼既是共產(chǎn)黨員����,又不信神����,還是同性戀者�,他們大概會(huì)有截然不同的反應(yīng)。帕索里尼的作品常向古典名著取材���,比如《俄狄普斯王》(Oedipus Rex �����,1967)《十日談》 (The Decameron���,1970)�����,《坎特伯雷故事》(Canterbury Tales���,1971)《一千零一夜》(Arabian Nights,1974) 等����,在這些影片中,他通常采用自然光線����,并起用非職業(yè)演員。帕索里尼最受爭議的影片是死后上映的遺作《薩羅》或《索多瑪120天》(Salò o le 120 giornate di Sodoma )���。